レッスン217(レッスン197の復習)

Without self-knowledge, without understanding the working and functions of his machine, man cannot be free, he cannot govern himself and he will always remain a slave.

自分を知ることなしには、すなわち自分が操縦する人間という機械の作用と機能を理解しないかぎりは、人は自由になることができないし、人は自分を支配できず、いつまでも支配された奴隷のままだろう。

George Ivanovich Gurdjieff

グルジエフ

阿呆はいつも彼以外の者を阿呆であると信じている。

芥川龍之介

To go wrong in one’s own way is better than to go right in someone else’s.

ほかの誰かのやり方でうまくいくより、自分なりのやり方で失敗するほうが余程ましだ。

Fyodor Dostoyevsky

フョードル・ドストエフスキー

It’s true what they say about failure.

人々が失敗について語ることは真実だ。

You don’t learn from success.

だれも成功から学ぶことはないんだから。

Dustin Hoffman

ダスティン・ホフマン

成功者たちの共通点は、成功していない人たちの嫌がることを実行に移す習慣を身につけているということである。彼らにしても、必ずしも好きでそれを行っているわけではないが、自らの嫌だという感情をその目的意識の強さに服従させているのだ。

Albert E N Gray(The New Common Denominator of Success (Laws of Leadership))

アルバート・グレイ(「成功するための土台」)

If you want to increase your success rate, double your failure rate.

もし君が成功する確率を上げたいと望むのなら、君が失敗する確率を2倍に上げることだ。

Thomas J. Watson

トーマス・J・ワトソン(IBM初代社長)

我々が、「成功」だけを目指して歩むかぎり、人生の出来事は、成功という「良きこと」と、失敗という「悪しきこと」に分かれてしまいます。そして、その失敗という「悪しきこと」に直面したとき、我々の心は挫けてしまいます。

しかし、「成功」とともに、「成長」を目指して歩むならば、人生の出来事は、それが、どれほどの「失敗」であっても、どれほどの「逆境」であっても、我々が、人生に「正対」する心の姿勢を失わないかぎり、必ず、それを「成長」に結びつけていくことができるのです。

そして、そのことを通じて、「失敗」や「逆境」を、「良きこと」へと転じていくことができるのですね。

だから、私は、「人生で起こること、すべてに意味がある」と申し上げるのであり、さらに、「人生で起こること、すべて良きこと」と申し上げるのですね。

田坂広志(人生で起こることすべて良きこと:逆境を越える「こころの技法」20ページ)

Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.

成功とは、あなたがどこまで高い地位に昇り詰めたかではなく、あなたがどれだけ世界に前向きな変化をもたらすことができたかで測られるものだ。

Roy T. Bennett, The Light in the Heart

ロイ・T・ベネット

レッスン217です。

今日は、レッスン197の復習です。

「悪魔を出し抜け!」

今日は、ナポレオン・ヒル著「悪魔を出し抜け!」をご紹介します。

Napoleon Hill

ナポレオン・ヒル

オーディオブック.JPで朗読音声が出ています。

アマゾン紹介文

「ナポレオン・ヒル生誕130周年記念出版!

あらゆる自己啓発書に影響を与え続けている『思考は現実化する』を発表した翌年である1938年に

書き上げながら、親族の反対により70余年封印されていた「悪魔」との対話。

人間の「意識」がもつ可能性を解き明かすナポレオン・ヒル幻の新刊。

第1章 アンドリュー・カーネギーとの出会い

第2章 「もう一人の自分」の偉大なる力

第3章 悪魔との対話

第4章 「流される」習慣

第5章 最も重要な告白

第6章 ヒプノティック・リズム

第7章 引き寄せの法則

第8章 代償の法則

第9章 善と悪は常に同時に存在している

第10章 自制心について

第11章 成功は常に過去に経験した失敗の数に比例する

第12章 「無限の知性」とつながる

(注釈者シャロン・レクターまえがきより)

私は、いまだかつてこれほど深遠なる書物を読んだことがない。

ナポレオン・ヒル財団のCEO、ドン・グリーンから、この本の出版プロジェクトに参加しないかと

誘われたときには、あまりの栄誉に自分の耳を疑ったほどだ。そして、実際ヒル博士の書いた原稿を

読み出すと、一週間は寝ることもできなかった。一九三八年に、ナポレオン・ヒルその人が自分で

タイプライターを打って書いたその原稿は、その後七十二年もの間、親族の意向により隠され続けてきた。

それはどうしてか?

(中略)

どうして博士の親族は原稿を隠そうとしたのか、その理由を尋ねると、ドン・グリーンは当時の事情を

こう話してくれた。

「それはヒルの妻アニー・ルーが公表に反対したからだ。彼女は、サウスカロライナ州クリントンにある、

プレスビテリアンカレッジの学長、ウィリアム・プルーマー・ジェイコブの秘書をしていた。

ジェイコブはジェイコブズ・プレスのオーナーであり、サウスカロライナ州にある繊維企業グループの

外部顧問でもあった。ヒルは、ジェイコブに雇われてクリントンに移ってきていたのだ。

アニー・ルーはその本に悪魔が登場することを気にしていた。既成宗教から攻撃されることを恐れたのだ

(おそらく夫の仕事のこともあったろう)。一九七〇年にヒルが亡くなったあとも、アニー・ルーは一九八四年

まで生きていた。彼女が死ぬと、原稿は当時ナポレオン・ヒル財団の会長だったチャールズ・ジョンソンの手に渡った。

チャールズは、アニー・ルーの甥でもある。チャールズの妻フランキーはアニー・ルーの気持ちを前から

知っていて、彼女の意向を尊重したいと考えていた。そこでフランキーは自分が生きている間も出版は

控えてほしいと夫に頼んだ。その妻も数年前に他界した。そこで、とうとうその原稿は私の元に来ることとなったのだ。

チャールズが渡してくれた原稿は赤革で装丁がされ、表紙には『悪魔を出し抜け』のタイトルが

金文字で打ち出されていた。その原稿に強力なメッセージがあると信じた財団は、出版することに決めたのだ。」

成功法則と不幸の法則

ナポレオン・ヒル博士が悪魔との対話によって、人間を「流される」ように仕向ける「ヒプノティック・リズム」の法則を中心として悪魔が人間を支配する法則について、悪魔に自白させ、そこから、悪魔の手中に落ちないための知恵を抽出してゆきます。

レフ・トルストイのアンナ・カレーニナの書き出しは「幸福な家庭はどれも一様に似通っているが、不幸な家庭はそれぞれ不幸の中身が異なっている。」というものです。

これは確かにこの世界の事実であることは私たちも直感的に理解できます。

そして、この事象を法則として素朴に受け止めて発想すると、一様でない不幸を研究するよりも、一様な幸福の要素を抽出して成功法則を確立すればよいように思えてしまいます。

けれど、いわゆる成功法則、成功者と呼ばれる人たちの成功に至るプロセスを類型化した手順を踏襲すること、を実践して現に大成したという人にはあまりお目にかかりません。

当然、先人の生み出した共有財産は活用すべき

「車輪の再発明」という慣用句があります。

誰かがすでにうまくやって活用できる技術等を知らずに一からやり直して時間を無駄にすることがないようにという意味合いがあります。

もちろん、言語やさまざまな技術や知見等の先人が編み出した人類の共有財産を一から自分で見つけたり作り出すようなことはせずに、活用すべきなのはもちろんです。

しかし、ことが自分の目的を見出してそれを成就するということに関しては、人まねは命取りになるのであり、成功法則的なものに飛びつくのは自滅の道を邁進することになりやすいといえます。

というのも、私たちには、自分独自の魂があり、必要なのは、自分の魂の声を聴いて、その自分だけの使命を果たすことなのであり、自分の使命は、本に書かれているわけでも、インターネットで調べたらどこかのサイトに書かれていたりするわけでも、どこかの占い師に聞いたり、宗教に入信すれば教えてもらえるわけでもないし、もちろん奇跡のコースに書かれているわけでもないからです。

成功不成功の鍵は自分を偽らずに自分自身になりきれたかどうか

自分以外の何者かになろうとするのではなく、自分自身になるべし、自分という大理石の中に潜む像を掘り出す、というミケランジェロの彫像観については、奇跡のコースの学習棄却、アンラーン(unlearning)を理解するうえで役立つのでたびたび触れています。

幸福な家庭が似通っているという結果に着目して幸福に至る道、原因が似通っていると考えるのはおそらく正しくはないでしょう。

その人が幸福になれたのは、その人が自分自身になりきることができたからです。

人は無限にいるのだから、各自が自分自身になる方法が似通っているわけがありません。

他方で、不幸な家庭がそれぞれに不幸だという結果に着目して、不幸になる原因が千差万別だと考えるのはおそらく正しくないでしょう。

その人が不幸なのは、きっとその人が自分自身を殺して自分以外の何ものかになろうとしたからです。

このように、素朴な発想とはむしろ逆に、幸福という結果の原因は、各自が自分自身になりきることができたからだとすれば、幸福の原因は、自分自身になりきったことだ、というテーゼに集約はできても、そのための方法を万人共通のルールとして一般化することはできようはずがないということになるし、逆に不幸になる原因も、各自が自分であることを否認して自分以外のものになろうとしたためだとひとつの命題に絞り込むことができます。

「成功」、「正解」だけが意義を持つのか

さて、ここまでは「成功」「幸福」に価値があり、失敗や不幸は無価値で意義はないという「常識」を前提に述べてきました。

誰もがこの世界に生まれ落ちると、弱肉強食の生存競争をしているように刷り込まれて、社会的強者へと成り上がって「成功」し、はては「上級国民」になってこそ人生ゲームの勝者なのであり、そうなるためには、失敗を回避して「正解」を選択し続けなければならない、失敗や間違い、誤りはあってはならない害悪であり、正解や成功を引き寄せの法則で引き寄せられるものならどんどん引き寄せて、億り人になってFIREしてやりたい!(笑)というパラダイムに乗っかり、深刻な失敗に見舞われると人生を「詰んだ」と考えて、その後は自ら敗者を自認して時間潰しのように残りの人生を過ごすことになります。

まるで人生の目的、意義は社会的な成功者として大成することにあるかのような発想です。

人生の価値を決めるのは自分ではなく社会や他人であり、自分は品定めされる商品であるというような主体性の欠落した価値観です。

昭和の社会的価値観が画一化していた時代はもちろん、令和の現在も価値観が多様化しただけで、失敗や不正解、間違いや災難に意義が見出されることはなく、自分なりの価値観に沿った正解、成功を誰もが追い求める点は少しも変わっていません。

もちろん、このような発想になるのは幸せでありたいという、愛の発露ゆえなので、根本的な心情そのものは自然な感情であり尊重すべきではあります。

けれど、人生の意義を社会から押し付けられた基準で判断しなければならない義理はありません。

もし人生の意義が成功することだけでなく、失敗や災難を体験を通じて成長することにもあるとしたら、どうでしょうか。

分離幻想によって私たちは一なる霊(Great Lay)から別れた分霊たる魂(little spark)として幻想世界であるこの世とあの世を行き来してさまよっているわけですが、私たち魂は、大いなる霊が白光だとすれば、無数の数の色のスペクトルのように多様な個性を帯びたカルマにまみれた曲者であり、各自が他者とつながって奇跡を起こすことを通じて、一霊四魂でいう直霊に近づいて一なる霊に帰還するよう魂を正していく課題を背負っているはずです。

この課題を人生を通じて果たすうえで、正解に次ぐ正解、成功に次ぐ大成功という順風満帆な人生が魂を磨くことに役立つ効果はほとんどないはずです。

それよりも、失敗や不成功にまみれ、それでも挫けずに少しでも前進できるよう努力してという苦難の人生のほうが魂を磨く鑿ややすりや砥石として役立つはずです。

この観点で見ると、人生は成功するためだけにあるわけではないことになります。

そうなると、首尾よく成功法則が功を奏し、引き寄せの法則がうまく作用して、思うがままの大成功人生を実現して間違うことも失敗することも不運や災難を体験することもないままで終える人生は、それこそ大失敗の人生だったということになります。

人生に失敗がないと、人生を失敗する。

斎藤茂太

自分自身を開花させる方法は各人ごとに千差万別

この観点からすると、社会が決めた正解をはじき出して、世間的な成功を遂げることを目指す必要はないことになります。

良寛さんの言葉

災難に遭う時節には災難に遭うがよく候。死ぬる時節には死ぬがよく候。これはこれ災難を逃るる妙法にて候。

また、すべては天の書に書かれているという意味のアラブの言葉「マクトゥーブ」

に通じる善悪を区別せずに受け入れ、それを活かすという発想です。

災難は、カーナビで高速道路を走っていて目的地に向かう本来のルートから外れた際に、目的地から遠ざかる道を走っているときに、リルート機能によって、目的地に再度向かうことのできるインターチェンジが近づいた際にナビが案内してくれる呼びかけのようなものだといえます。

別の目的地に向かおうとしている運転者からすると、本来の目的地にリルートを薦める呼びかけは害悪や災難、不正解にしか思えません。

けれど、本格的に目的地とは反対の方向に向かう幹線道路に乗ってしまうと、本来の目的地に向けて乗り換えられるインターチェンジは当分の間訪れないことになります。

この状態はリルートのサインである災難のない表面的な順風満帆の航路を巡航している状態ですが、実は、本来の目的地にたどり着く機会を大きく失った救いから見放された状態なわけです。

「3. Trials are but lessons that you failed to learn presented once again, so where you made a faulty choice before you now can make a better one, and thus escape all pain that what you chose before has brought to you.

さまざまな試練は、あなたが以前に間違った選択をしてしまったところで、今度はよりよい選択ができるように、あなたが以前に習得し損なったレッスンが再び提示されているものにほかなりません。よりよい選択をし直すことによって、あなたは自分の以前の選択があなたにもたらしていた苦しみのすべてから逃れられるのです。

In every difficulty, all distress, and each perplexity Christ calls to you and gently says, "My brother, choose again."

いかなる困難に直面していようと、どれほど悲嘆に暮れていようと、どれほど混乱していようと、そのたびに、キリストはあなたに呼びかけて、優しく「私の弟よ、もう一度、選び直しなさい」と言ってくれているのです。」(T31-8 終着)

さて、私たちが本来の目的地とは別の目的地を設定しまう原因は何だったでしょうか。

それは魂が愛に育まれることなく恐れに毒されエゴが操縦桿を握るせいです。

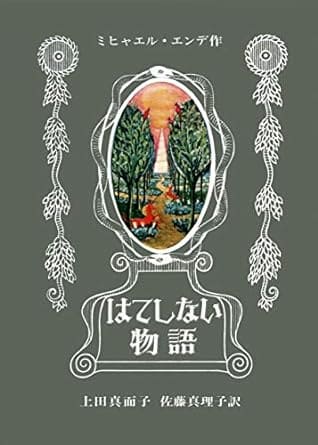

はてしない物語で、陰陽二匹の蛇がお互いの尾を噛み合う女王幼ごころの君の象徴アウリンは、ファンタージエンの生き物が持つと、物語の主人公としての役割を果たさせて、物語の進行を助ける導きの星となるのに対して、人の子が持つと、「汝の欲することをなせ」と命じて欲望をあおって人の子の現実の記憶を奪って願望を実現させる惑わしの狐火となるということでした。

本来大いなる光の分光としての閃光である魂は、投影先の影法師である人の子、アバターである人間にアイデンティティーを抱くので、自分が光であること、つまり、自分が愛であることを忘れてしまいます。

そうなると、一なる霊に戻ることは分霊である自分(だと信じる偽我)を失うことになるので、それだけは避けたいと願う恐怖の源となり、光から闇へ、一なるものから無数の断片へと分離するベクトルで動くことになります。

したがって、アバターである人間を光である愛によって操縦する必要があります。

けれど、取扱説明書や育て方のマニュアル付きで生まれてくるのなら簡単ですが、人間に説明書は付いてきません。

そのくせ、人間という生き物は、外から見ればだれもが人の皮を被っていてみんな同じ生き物に見えるのに、各人は、カエルとウサギ、鷲とネズミ、恐竜と昆虫くらいかけ離れた多様に異なる本質を持っています。

種子から芽吹いて成長する多種多様な植物の中には、種の段階では、外見上はそっくりなのに、豊かな土壌でたっぷり水分を与えられないと成長しない植物もあれば、極寒の乾燥した岩地に置かれて春を迎えなければ芽が出ない植物もあり、その種が持って生まれた自分の花を開かせるために必要な境遇は千差万別です。

エゴ・自我の力を借りる

この魂という種の発芽と成長、開花のためには、試行錯誤が不可欠であり、これに奉仕するのがエゴ、自我です。

はてしない物語の後半では、エゴの権化となったバスチアンの迷走が描かれますが、エゴに駆り立てられる旅によってバスチアンは生命の水の泉にたどり着き、ありのままの自分自身であることの尊さに気づき、ありのままの自分として愛され、そして愛することこそが自分が本当に求めていたものだと気づくことができます。

もし劣等コンプレックスにまみれたバスチアンとは違って、真面目な優等生キャラの主人公が何の苦もなく先生の教えを水を吸うスポンジのように吸収して、ありのままの自分であることが大切で愛が大事だという同じ境地に到達したとしても、お近づきになって頼るなら、清廉潔白で優秀な正義の味方のその人よりも、正しい道かどうかもわからず試行錯誤を繰り返し、たくさん失敗してとことん痛い目を味わってきた人間味のあるバスチアンのほうを選びたいというのが人情ではないでしょうか。

自分自身に到達するための王道などどこにもないし、アイゥオーラおばさまが言うように、望みの道は決してまっすぐではなく、まわり道のように見えても、生命の水の泉にたどり着くなら、どれも結局は正しい道だといえます。

ただし、エゴは実在の不在であり、本質的には無なので、アウリンの黒い蛇であるエゴの「汝の欲することをなせ」の銘に従って、エゴに頼りっぱなしで迷走を続けていても、いつまで経っても、生命の泉にたどり着くことはありません。

そして、黒い蛇には容赦がなく、望みを叶える代償として現実の記憶を奪い、誘惑に屈する者が廃人になろうがおかまいなしの残酷さを持っています。

ですので、私たちは人生のどこかの時点で、アウリンの白い蛇である聖霊の導きを受けられるよう、人の子から神の子へのアイデンティティーのシフトを図らねばなりません。

これは、自分だと思っているアバター、人間について、正しく架空の存在と位置づけることを意味します。

これによってファンタージエンの生き物がアウリンを身につけたとき、アウリンが物語を展開させるために、アウリンを身につけた者を正しく導いたように、私たち幻想世界の登場人物を夢を夢見る者である神の子のアバターとしての夢の主人公とする物語を展開するために正しく導いてくれるようになります。

悪魔や死は実は味方

このアイデンティティー・シフトを遂げるうえでは、死や誘惑、失敗といったダークサイドの力を借りる必要があります。

災厄に不平不満を抱き忌避するスタンスから、死や誘惑や失敗という災厄を真の自己を知る機会として歓迎し祝福に転化するというプロセスが陰極を陽極で完結させます。

釈迦やイエスが悟りを得るうえで、悪魔が最後に誘惑という形で力を貸しています。

私たちもエゴや悪魔を毛嫌いするのではなく、大いなる学びの機会を与えてくれる教師として活用するくらいの度量を持ちたいものです。

神や聖霊といった神聖な光の側にばかり憧れて追い求め、それに以外のものは邪悪なものとして排除していたのでは、心に影ができやすくなるのは否定できません。

いつもお客様に笑顔で接しなければならず、作り笑いを強いられる仕事、聖職と言われる仕事であるとか、先生と呼ばれる種類の仕事に就いている人が心に闇を抱えやすいのは否定しがたい事実でしょう。

闇は排除しようとしてなくすものでもなければ、なくせるものでもありません。排除しようとするなら、闇はますます広がり深まるばかりでしょう。

そうではなく、光の陣営に取り込んで、正しく光を当ててやれば、毒は薬に、非難は改善のための批評に、変わるでしょう。

コースを中途半端に学んでかえってエゴに支配されてしまわないように

コースを中途半端に学び、エゴを消そうという発想になると、ともすれば、はてしない物語のイスカールナリたちのような個性のない、いてもいなくても変わらないような柔和で善良なだけの愛のない人間になってしまいかねません。

OSHO

エゴは果実のようなもので、成熟させて熟れきったら、放っておいても落ちるものであり、未熟なままでは落ちない、この点で、自我の強い西洋人よりも自我の弱い東洋人のほうがエゴを落とすのが難しいというエゴについてのOSHOの指摘を私たちは認めなければなりません。

自我がまだ未熟なのにエゴを消し去ろうとするのは、エゴを持続させて、かえって御しがたいスピリチュアル・エゴに進化させる危険があることを意識して自戒しましょう。

表面的には聖人のように柔和で人当たりはいいけれど、腹の底では自他の悟り具合を競い合ってマウントを取り合っているようなエゴは、纏足によって成長を止められた小さな足のようなもので、もはや落とすために自我をさらに健全に自らの重みで落ちるまで成長させるのも難しいけれど、落ちないまま残って悪さだけはし続けるという具合に、かえってたちが悪いといえるかもしれません。

まずはエゴを毛嫌いして敵視したりせずに愛してあげて、健全に自我を大きく成長させて、小我を大我に育むことができるようにしたいものです(M2 生徒とは誰か)。

【序文】

1.これからの復習では、私たちは毎日ひとつの考えだけを取りあげて、その考えをできるだけ頻繁に実践します。

朝と夜に15分以上の時間を捧げるほかに、1日を通して1時間ごとにその日の考えを思い出すだけでなく、それらの合間にもできるかぎり、その考えを用いるようにしてください。

これらの考えのうちの一つひとつだけでも、もしそれを真に学ぶことができたなら、救済のためにはそれで十分です。

あなたと世界をあらゆる形の束縛から解放し、神の記憶が再び訪れるよう招くには、その一つひとつだけで十分です。

2.このことを心に留めながら、私たちは実習を始めます。実習では、私たちは注意深く、聖霊がこれまでの20のレッスンで私たちに与えてくれた考えを復習します。

1日を通してどんな形で出来事が起ころうとも、もし一つひとつの考えを理解して練習して受け入れて適用できるようになれば、一つひとつの考えにカリキュラムの全体が含まれていることがわかるでしょう。

ひとつで十分です。

ただし、そのひとつには、いかなる例外も設けないようにしなければなりません。

だから、一つひとつの考えは私たちが学ぶ全体に役立つので、私たちは一つひとつの考えのすべてを用いて、それらをひとつに融合させる必要があります。

3.これからの実習期間は、前回の復習と同じく、ひとつの基本的なテーマを中軸に展開されており、私たちは、そのテーマを各レッスンの初めと終わりに実習します。

そのテーマとは次の通りです。

私は身体ではない。

私は自由だ。

というのも、私は今もなお神が私を創造したままの状態にあるからだ。

1日を、この考えとともに始め、この考えとともに終えます。

そして、私たちは、1時間が経過するたびに、この考えを繰り返し、その合間の時間に、私たちには自分の見ている世界を超越する役目があることを思い出すようにします。

これ以上に、つまり、その日に自分たちが実習する特別な考えを繰り返す以外には、実習にはいかなる形式も求められません。ただし、心を混乱させて、心に理性や正気や単純な真理に耳を貸せなくさせてしまうような物事をすべて心の底から捨て去ることだけは必要です。

4.私たちは、この復習を実習するうえで、すべての言葉と特別な形を超越するように試みます。

というのも、私たちは今回、神の静穏と平安に至る近道に沿って、これまでよりもペースを速めて、神の静穏と平安に到達することを試みるからです。

私たちは、単に目を閉じて、それから、自分が知っていて理解しているつもりでいたことをすべて忘れ去ります。

というのも、こうすることで、私たちは自分が知らずに理解し損ねていたことすべてから自由になれるからです。

5.このように実習を形式化しないことに関しては、ひとつだけ例外があります。

それは、雑念をひとつも見逃さないようにすることです。

もしあなたがひとつでも雑念に気づいたなら、その想念の支配力を否認し、すぐさま自分の心に、そんな思いなど心が抱くに値しないと確信させてください。

それから、あなたが否認したその雑念をそっと手放して、確信をもって速やかにその日に私たちが実習する考えで置き換えるようにしてください。

6.あなたが誘惑に駆られるときには、次のように言って、速やかに誘惑から自分が解放されたことを明確にしてください。

この思いは私が望むものではない。

その代わりに、私は( )を選択する。

それから、その日の考えを繰り返して、その日の考えが自分が思ったことに取って代わるようにしてください。

このように毎日の考えを特別に適用すること以外には、私たちは単に、実習の助けになるような形式的な表現や特別な考えをいくらかつけ加えるだけにします。

その代わり、私たちは、このような静かな時間を、静寂のうちに指導し、平安について語り、それがいかなる意味を持つにせよ、私たちの思いを与えてくれる大いなる教師に捧げることにします。

7.私はこの復習をあなたに代わって聖霊に捧げているのです。

私はあなたを聖霊の導きに任せて、あなたが聖霊に助けを求めるたびに、あなたが聖霊から、何をして何を言い、何を思うべきか教えてもらえるようにします。

あなたが聖霊に自分を助けてくれるようにと呼びかけるたびに、聖霊があなたを助け損ねることはないでしょう。

私たちがこれから始める復習の全体を私たちで聖霊に捧げましょう。そして、私たちが日々実習するに際して、復習する考えを聖霊に捧げていることを忘れないようにして、私たちのために聖霊が定めてくれた目標に向かって前進します。その際には、聖霊に私たちにどのように進むべきか教えてもらい、各実習期間がこの世界の解放という素晴らしい贈り物となるための最善の道であることについて、聖霊を完全に信頼するようにしましょう。

Lesson 217

I am not a body. I am free.

私は、身体ではない。私は自由だ。

For I am still as God created me.

というのも、私は今もなお神が私を創造したままの状態にあるからだ。

1. [197] It can be but my gratitude I earn.

私が得ることができるのは、自分からの感謝だけだ。

Who should give thanks for my salvation but myself?

私自身以外のいったい誰が、私の救済に対して感謝を捧げるべきだというのだろうか。

And how but through salvation can I find the Self to Whom my thanks are due?

そして、救済を通して以外に、いったいどのようにして、私が感謝を捧げるに値する大いなる自己を私が見出すことができるというのだろう。

I am not a body. I am free.

私は、身体ではない。私は自由だ。

For I am still as God created me.

というのも、私は今もなお神が私を創造したままの状態にあるからだ。

それでは、ブリトニーさんのレッスンです。